「ふるさと納税」は、

やった方が良いのかな?

「ふるさと納税」って、

デメリットは無いのかしら?

など、今も「ふるさと納税」を

始めるべきかどうか?

失敗はしたくない!

と迷っている方に向けて背中を押したいと思います。

私は、ふるさと納税を始めて8年以上になりますが、「ふるさと納税」は、資産運用の一つの方法としておすすめしています。

「面倒なのでは?」

と思われる方もいると思いますが、やってみると簡単ですし、おいしい話ですので最後まで目を通してくださいね。

「ふるさと納税」と「iDeCo」との併用を検討している方は、こちらを参考にしてください。

⇒『ふるさと納税とiDeCo!併用できるのか?税金はどうなるのか?』

ふるさと納税の仕組み

『ふるさと納税』の仕組みは、簡単に言ってしまうと、各地の地方自治体に寄付(納税)すると、そのお礼に各地の名産品などがもらえる国が進めている仕組みということでしょう。

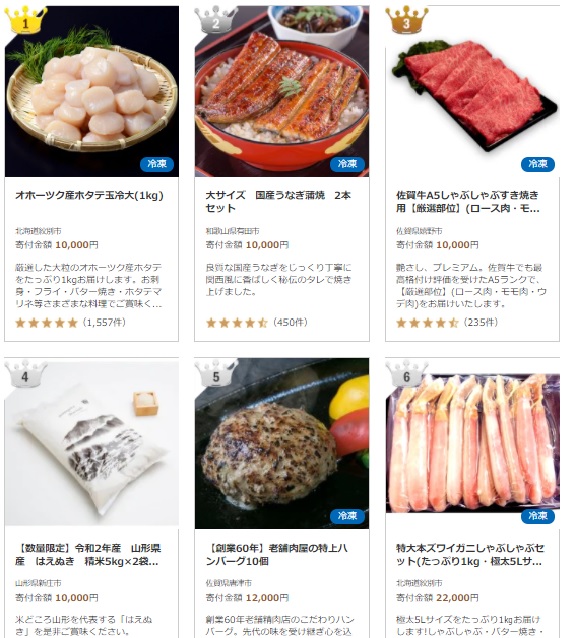

例えば、下の図の様な豪華な品物が届けられます。ちなみに私の家では、熊本の馬刺しと北海道のカニは楽しみの一つとなっています。

各地の地方自治体に寄付(納税)したら、そのお礼がもらえる!

しかも、実質、

自己負担が2,000円だけです。

寄付したお金は、翌年の税金から控除される(払わなくてもよくなる)ようになりますから。

例えば、

40,000円をふるさと納税した場合、

= 38,000円

となり、38,000円が翌年の税金から控除されます。

つまり、翌年には本来なら払う必要がある、税金が安くなります。

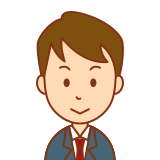

控除のイメージとしては、以下の図のようになります。

うまい海産物、肉、コメや欲しい品物をもらったうえに税金控除ですよ。

おいしい話でしょ!

結論から言います。

直ぐに始めてください!

なお、税金が控除される「住民税」については、別の記事で書いていますので合わせてご確認ください。

⇒『【住民税】とは?いつ、いくら支払っているのか?仕組みを簡単解説!』

「ふるさと納税」のデメリット5つ

「ふるさと納税」のデメリットであると考えられることは、以下の5つです。

② 減税や節税の対策にはならない

③控除される金額には上限がある

④ 確定申告をしないといけない

⑤ 本人名義で決済しなければいけない

では、簡単に一つ一つ見ていきましょう。

① 寄付なので前納となる

ふるさと納税は、あくまでも寄付です。

ですから、

先ほどの控除のイメージ図からもわかる様に後から控除されてお金が戻って来るといえ、持ち出し金が発生し前納となります。

② 減税や節税の対策にはならない

ふるさと納税は、自治体に寄付をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から控除されます。

実際には、翌年の税金を前払いで支払っていることになります。

ですから、結論から言うと、「ふるさと納税」したことで税金の控除はありますが、節税対策にはならないと言えます。

③控除される金額には上限がある

控除される金額ですが、納税した金額から2,000円を引いた分が全て控除できるのかというと、実は控除できる金額には上限があります。

控除の限度額は、住民税の1割程度が目安となります。

当然ですが、住民税の額が多ければ多いほど限度額は上がりますので、年収が高い人ほどよりお得になる制度になっていますね。

限度額のシミュレーションについては、後ほど説明します。

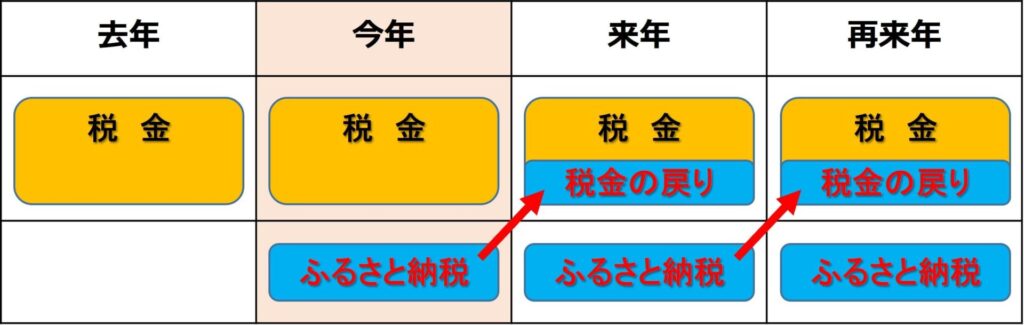

④ 確定申告をしないといけない

サラリーマンは、「源泉徴収」されますので、わざわざ確定申告をする必要がありませんね。

ふるさと納税をして控除を受けるためには、確定申告が必ず必要な時期があり面倒でした。

しかしながら、現在は「ワンストップ特例制度」という、確定申告をする必要がなく控除を受けることができる制度があります。

下の図を参考にしてみてください。

【ワンストップ特例制度】を利用する場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「本人確認用書類」(マイナンバーカードの写し)だけで済みます。

「寄付金受領証明書」は必要ありません。

【確定申告】する場合には、「寄付金受領証明書」が必要となるうえ、当然ながら、いろいろと入力が必要となります。

簡単に『確定申告』できる方法の記事も書いていますので、どうぞ参考にしてください。

⇒『超簡単『確定申告』のやり方、データ保存・読込の方法』

⑤ 本人名義で決済しなければいけない

控除は寄附者の名義分しか認められません!

つまり、寄付者本人名義のクレジットカードで決済しないと、税金の控除を受けることができませんので注意してください。

例えば、

奥様が扶養に入っているからと夫名義のクレジットカードでふるさと納税をしても、奥様は「寄附金受領証明書」が有効になりません。

ふるさと納税のやり方【お得に運用】

簡単にふるさと納税を始めるには、Webサイトの利用をおすすめします。

たくさんサイトはありますが、名高いサイトから2つ紹介します。

【さとふる】は、さとふるで申し込んだ寄付1年分の証明書が1通にまとめて発行されるため、確定申告の手続きが簡単・便利になります。

『確定申告』の記事は、どうぞこちらを参考にしてください。

⇒『【超簡単】自分で確定申告を最も安くやる方法!ふるさと納税もOK』

「さとふる」は、私もやっています。

「ふるさと納税ニッポン」は、私の友人がすすめているので紹介しました(汗)

始めてみましょう

今回は、「さとふる」を見てみます。

【さとふる】とググってみてると、こんな感じのトップ画面が出てきます。

右の上の「新規会員登録」から登録できます。

次に「新規会員登録」のすぐ下に、

初心者マークのアイコンで「ふるさと納税とは」とありますのでクリックしてください。

すると、

この様な画面に切り替わります。

動画も見ることができます。

【さとふる】のリンク先はこちら!

⇒【ふるさと納税】は『さとふる』で!

【さとふる】は、人気ランキング、お礼品から探す、地図から探すなどのカテゴリがありますが、非常にわかりやすくなっていますのでおすすめです。

なお、私はクレジットカード払いを利用しています。

なぜなら、

・時間を気にせず寄付できる

・マイルやポイントがたまる

というお得なメリットがあるからです。

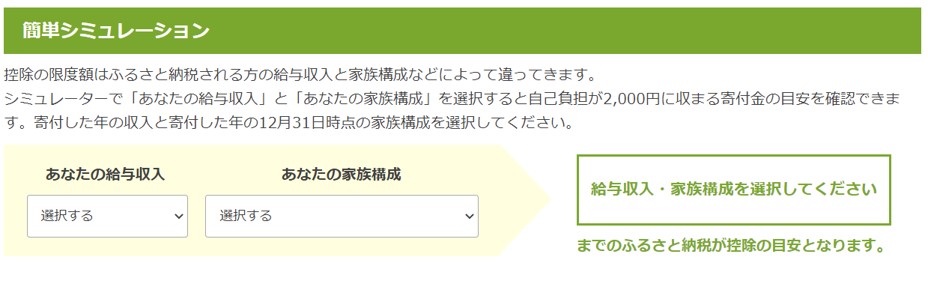

限度額のシミュレーション

【さとふる】では、「ふるさと納税」は

いくらまで寄付できるのか?

という限度額を簡単にシミュレーションができます。

「簡単シュミレーション」を行ってみましょう。

年収額は550万とします。

すると、

夫婦だけの場合は、59,000円

子供が1人(高校生)いる場合は、46,000円

とざっくりと寄付できる金額の上限の目安が簡単にわかります。

もっと詳細に調べたい方は、

その下にある「詳細シュミレーション」から行うこともできます。

ご家庭によっては、

「毎月の出費が大変だ!」

という方もいると思いますが、それでも始めた方が良いと思います。

私の場合は、2か月に1回、10,000円程度の寄付(納税)をして、家族に喜ばれています。

最後に

今回は、

『【ふるさと納税】の仕組み!デメリット5つを理解しお得に運用』

と題しまして、「ふるさと納税」について、仕組み、デメリット、やり方を紹介しました。

今年も、熊本の馬刺しと蟹は、注文します(笑)

【さとふる】のリンク先 ↓

簡単!4ステップの【さとふる】はこちら

【ふるさと納税ニッポン】のリンク先 ↓

「ふるさと納税ニッポン」はこちら

なお、ふるさと納税は、

1月1日~12月31日までに納税した分が翌年に反映されます。

ただし、

12月はギリギリになりますので、12月に「ふるさと納税」をする場合は、余裕を持って中旬くらいまでには注文を行ってしまった方がよいでしょう。

「ふるさと納税」と「iDeCo」との併用を検討している方は、こちらを参考にしてください。

⇒『ふるさと納税とiDeCo!併用できるのか?税金はどうなるのか?』

さあ、行動しましょう、いつやりますか?

「今でしょう!」(笑)