自衛官の定年退職は56歳前後と早いです!

老後の生活を安心に迎えるためにも退職金は、気になるところですね。そこで、

自衛隊の退職金は、いつもらえるのかな?

退職金は、いくらもらえるの?

税金はかかるの?

などの疑問を解消します。

陸上自衛隊OBである私の経験談と先輩から聞いた話を含めて、解かりやすく、しかも、計算例もご紹介しますね。

退職金についてしっかりとインプットし、老後のことを踏まえたライフプランに向けて事前準備をしていきましょう。

自衛隊の退職金は、いつもらえるの?

自衛官の退職には、主に3つあります。

・自己都合による退職

・その他都合での退職

今回は、

定年自衛官の退職にスポットを当て説明しますね。

さて、

「自衛官の定年退職金は、いつ支給されるのでしょうか?」

退職日に支給される!

と思っていませんか?

『自衛隊法』により、自衛官の定年退職日は「定年に達した誕生日」とされています。

さて、いざ、退職日が近づいてくると

「実際、退職金の支払日はいつなの?」

と気になると思います。

実は、「定年退職金の支払日」は、振り込みを指定した金融機関によって異なるようです。

早くて、退官の即日、遅くても、退職から4週間ほど

で支給されています。

なお、自衛官のライフプランの全体像については、こちらを参考にしてください。

⇒自衛官のライフプランの全体像イメージ

退職金は、いくらもらえるの?

自衛官の定年退職金は、一律ではありません。

という計算方法で算出した金額が支給されます。

自衛隊の退職金の基本額は、

給料である「特別昇給前の俸給額」に「勤続年数に応じた支給率」を掛けて求めます。

勤続年数に応じた支給率は、

25年なら34.6倍、

26年なら36.1倍……と増えていき、35年以降はずっと49.59倍と定まっています。

この基本額にプラスして、「階級ごとの調整額」というものがあります。

調整額は階級により異なりますが、退官時の階級を5年以上していた場合、おおよそ、

1尉は、120万円

3佐は、150万円

2佐は、200万円

ほどプラスされる計算です。

ただし、

任期制隊員(2士から士長)の際に、任期満了金(特退金)を受給された場合は、おおむねその受給金額分は差し引かれます。

では、休職も停職も無い場合で、階級が

「曹長」と「2佐」の場合は、

いくら支給されるかを計算してみましょう。

「曹長」で給料が40万円の例

が退職金の基本額です。

退職金は、「20,836,000円」になります。

「2佐」で給料が50万円の例

が退職金の基本額です。

退職金は、「26,795,000円」になります。

税金はかかるの?

「はい、税金はかかります!」

では、自衛官の定年退職金は、

1 退職所得

2 一時所得

のどちらの所得になるのでしょうか?

結論は、

1の「退職所得」です。

そして、支払う税金は、

所得税、住民税、そして復興特別所得税です。

また、他の所得とは分離して計算できる「退職所得控除」が認められていて、税負担が軽くなるように配慮されています。

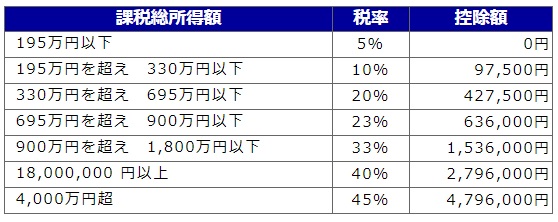

退職金にかかる所得税は、「退職所得」に対して、所得税の税率を掛けて計算します。

少し細かくなりますが、「退職所得」は、

で求めます。

「退職所得控除額」の計算方法は、勤続年数によって異なります。普通の自衛官の勤続年数は、20年を超えますね。

勤続年数が20年を超す場合は、以下のように計算されます。

税金の計算例

では、勤続29年7か月で、2,000万円の退職金をもらう場合のシミュレーションをしてみましょう。

「 70万円 ✕ (30年-20年) + 800万円 」

= 1,500万円

課税退職所得は、

「 ( 2,000万円-1,500万円 ) ✕ 0.5 」

= 250万円

この250万円が課税対象となります。

では、税金はいくらになるのでしょうか?

所得税の税額表は、以下のとおりです。

税額表によれば、

250万円への税率は、10%

控除額は、97,500円です。

すると、所得税額は、

「 250万円 × 10% - 97,500円 」

となり、152,500円ですね。

復興特別所得税(所得税の2.1%)を合わせると、実際の税金は、

合計 155,702円となります。

「退職金」は、所得税、住民税が控除された金額が支給されます。

そのため、

当年の「確定申告」は必要ありません!

なぜなら、勤務先が、退職所得の金額に応じて「退職所得控除」を反映させた税額を計算し、退職金の支払いの際に源泉徴収してくれるためです。

さらに、

「退職金2000万円もらうと税金の総額は、いくら支払う必要があるのか?」という疑問を感じた方は、こちらをご覧ください。

⇒『【退職金】2000万円もらうと税金はいくら支払うのか?試算した結果は』

なお、

寄付したお金が翌年の税金から控除される「ふるさと納税」は、資産運用の一つの方法としておすすめします。こちらを参考にしてください。

⇒『【ふるさと納税】の仕組み!デメリット5つを理解しお得に運用』

注意すべきコトもあります!

あっ、そうそう!

退職所得控除や課税金額を2分の1にしてもらえる優遇を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」を職場に提出してください。

それと、住民税ですが、

「退職したのだから今年の分は支払って!」

という未払い分の請求が来ます。

退職した翌月には、数十万支払うことになりますので、注意していてくださいね。(ちなみに私は、約40万円支払いました)

※定年退官、昇任などの際に、プレゼントでお悩みの方はこちらを参考にしてください。

⇒『自衛隊の定年退職!お祝いにプレゼントされて嬉しい7つの商品』

退職金の今後の傾向は?

現時点では、37年間勤務して定年退職を迎えれば、2,000万円以上支給されます。

ただし、この金額は年々少なくなっている傾向にあります。

それは、5年ごとに改定があるようで、減額されているのは間違いありません。

2013年から2014頃に約400万円、2018年に約80万円ほど減額されています。

この支給額を高いと思うか低いと思うかは様々です。

ですが、だいたいの自衛官は18歳で入隊し、55歳前後で定年退官しますので、37年間は国防の任務についています。

56歳という早い段階で定年を余儀なくされているわけですから、私は妥当な数字だと感じています。

さて、定年退職の早い自衛官には、「若年給付金」というお金が支給されますので、こちらもご確認ください。

⇒『【自衛隊の若年給付金】いつ、いくらもらえる?税金はかかる?』

「退職金」と「若年給付金」などを含めた全体的なイメージが知りたい場合は、

⇒『自衛官のライフスタイル全体像! 自衛隊OBが将来プランを解説』

「保険」について、見直しや相談したい場合は、

⇒『![]() ほけんのトータルプロフェッショナル』

ほけんのトータルプロフェッショナル』

まとめ

今回は、「自衛隊の退職金」について、

2 退職金はいくらもらえるの?

3 税金はかかるの?

大きく3項目で書かせて頂きました。

退職金に課税される税金を計算する際の「退職所得控除」や「課税金額を2分の1にしてもらえる優遇」を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」を職場に提出してください。

この申告を忘れてしまうと、

退職金の総額に20%の所得税がかかってしまい、余分な税金を支払ってしまうことになります。

でも、ご安心ください!

もし会社への申告を忘れていた場合は、退職金を受け取った翌年にご自分で確定申告をすれば、納めすぎた税金は戻ってきますので!